夏野菜のナスは露地栽培でも長期に収穫できる野菜として人気がありますが、病害虫が多く発生するため防除が大切です。ここではナスの防除暦で、発生しやすい病害虫の防除に使えるおすすめの農薬や散布の時期や方法の他、農薬以外の防除方法について説明します。

ナスの防除暦とは

防除暦とは各地域で栽培する作物に対し、病害虫の防除方法が記載された暦です。発生しやすい病害虫やそれに合った農薬種類や散布時期、希釈倍率、散布回数などが記載されています。栽培が多い地域はJAなどで配布していることもあります。

防除暦がない地域や、手に入れにくい場合などは、農家webの「かんたん栽培記録」から、作物と地域を選択するれば独自の防除暦をみることができます。

ナスに発生しやすい病害虫と防除方法

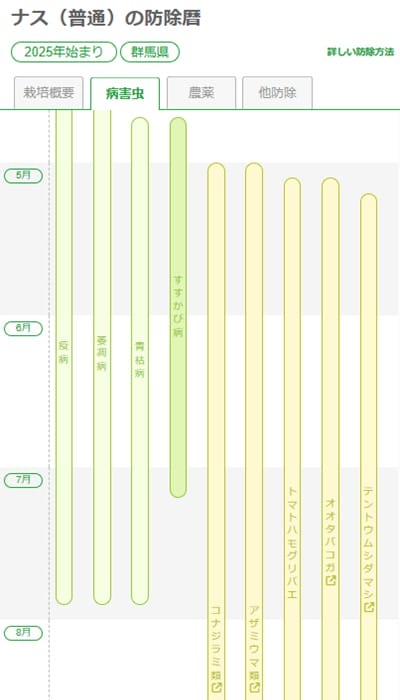

ではナスの防除情報をみてみましょう。下記は「かんたん栽培記録」で検索した群馬県のナス(普通)の防除暦の一部です。

実際の防除暦は下記から確認できます。ナスに促成、半促成、早熟、抑制、普通(露地)の栽培方法があるので、自分の栽培方法・地域から防除暦を確認できます。

ナスに発生しやすい病害虫

ナス(普通)に発生しやすい病気は、うどんこ病、すすかび病、萎凋病、疫病、灰色かび病、青枯病、斑点病などがあります。

ナス(普通)に発生しやすい害虫は、アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ネキリムシ類、ハダニ類、オオタバコガ、チャノホコリダニ、テントウムシダマシ、トマトハモグリバエなどがあります。

ナスの防除の方法

ナスの防除は、化学農薬による化学的防除の他に、天敵製剤などをつかった生物的防除、防虫ネットや光反射マルチなどによる物理的防除などを組み合わせる、IPM(総合的病害虫・雑草管理)防除をすることで農薬散布の回数を減らすことができます。

また化学農薬を使う際には同一農薬や作用性の同じ農薬を続けて使うことは避け、RACコードを参考に作用の違う農薬を散布することで、害虫の抵抗性や病気の耐性がつくことを避けます。

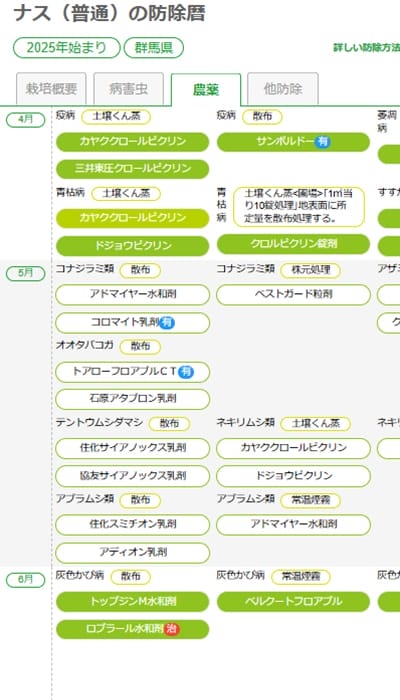

ナスに発生する病気に適用のある農薬

ナスの防除に天敵製剤は有効ですが、天敵製剤を使う場合には天敵に影響のない化学農薬を使う必要があります。使う天敵製剤により異なりますので、散布時期などにも注意が必要です。また農薬散布はスケジュール散布ではなく、発生する、もしくは圃場でよく発生する病害虫に対して散布することで、散布回数を減らすことができます。

ナスの病気に適用のある農薬の一例です。

| 散布時期 | 農薬名 | 対象病害虫 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用期間 | 使用回数 | 使用方法 | FRACコード | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 定植前 | カヤククロールピクリン | 青枯病 疫病 苗立枯病 半身萎凋病 センチュウ類 ハリガネムシ類 ネキリムシ類 ケラ | <床土・堆肥>1穴当り3〜5mL<圃場>1穴当り2〜3mL | ー | ー | 1回 | 土壌くん蒸 | 8B | クロルピクリンくん蒸剤 土壌中の病害虫やセンチュウ類を防除できる土壌消毒剤の定番。 通常の農薬とは使い方が大きく異なりますので、十分な知識と注意が必要です。 |

| 生育期 (病気発生初期) | トリフミン水和剤 | うどんこ病 すすかび病 | 3000〜5000倍 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 3 | 病斑の拡大阻止力や胞子形成阻止力があるため予防・治療効果ともに優れた薬剤 浸透移行性があり、長く効果が続きます。 天敵製剤にも影響の少ない薬剤です。 |

| 生育期 (病気発生初期) | ロブラール水和剤 | 灰色かび病 黒枯病 菌核病 すすかび病 褐色斑点病 | 1000〜1500倍 1000〜1500倍 1000倍 1000倍 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 2 | ナスの多くの病害に適用のある薬剤。 持続効果が長く、早めの防除で的確な予防効果を発揮 |

| 生育期 (病気発生初期) | パレード20フロアブル | 灰色かび病 すすかび病 菌核病 うどんこ病 黒枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 7 | ピラジフルミドを有効成分とする水和剤。 浸達性と効果持続性に優れ、降雨の影響を受けにくいこと、 また天敵や有用昆虫への影響が少ないのも特長です。 |

ナスに発生する害虫に適用のある農薬

天敵製剤

天敵製剤を使うと、減農薬・省力化が見込まれます。ナスでは露地栽培でも効果を発揮しています。天敵製剤を使う際には、天敵製剤に影響のない農薬や散布時期について必ず確認しましょう。天敵製剤は届いたらすぐに散布する必要があります。製剤の入手時期についても注意が必要です。

化学農薬

| 散布時期 | 農薬名 | 対象病害虫 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用期間 | 使用回数 | 使用方法 | IRACコード | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 害虫発生初期 | コロマイト乳剤 | ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 6 | 有機JASに適合した微生物由来の新殺ダニ剤。 効果を落さず薬害をさけるために、炎天下をさけなるべく夕方に散布する。 |

| 害虫発生初期 | カスケード乳剤 | マメハモグリバエ ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ | 2000倍 2000倍 2000〜4000倍 2000〜4000倍 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 15 | IRG剤のため効果発現は遅効的ですが、長期間効果が続きます。 天敵製剤のカブリダニに影響のない薬剤です。 |

| 害虫発生初期 | トルネードエースDF | ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 22A | チョウ目害虫に効果の高い殺虫剤で、速効性、長い残効があります。 カブリダニなどの天敵害虫に影響が少ない薬剤です。 |

| 害虫発生初期 | コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 9B | スルホキシイミン系の新規殺虫剤 速効性や浸達性に優れた薬剤です。 チリカブリダニ,ミヤコカブリダニなど、害虫の各種天敵に対して悪影響が小さい農薬です。 |

天敵製剤を使わない場合は多くの種類の農薬をつかうことができます。農薬を使う際には作用がことなる農薬を使うローテーション散布を心がけましょう。

この他ナスに適用がある農薬は下記からほぼすべての農薬が検索できます。

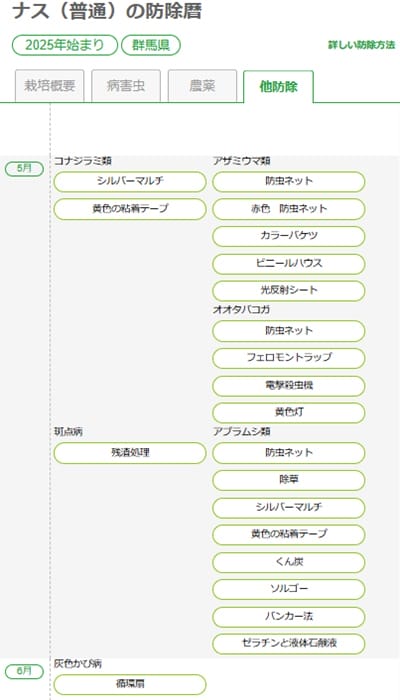

農薬以外の防除方法

土壌消毒

定植前の土壌消毒は化学農薬を使った方法もありますが、土壌還元消毒や太陽熱土壌消毒等といった農薬を使わない方法もあります。

天敵温存植物(インセクタリープランツ)の栽培

天敵温存植物(インセクタリープランツ)とは、作物栽培の害虫の土着天敵、市販天敵の飛来、定着、増殖を促す植物のことで、ナスの場合はマリーゴールドやソルゴーを栽培します。

マリーゴールドはヒメハナカメムシ類・クモ類の温存植物で、ナスを食害せずナスの害虫であるアザミウマ類をエサにするため、害虫被害を減らします。4月の定植の時期に畝肩部や株元、ほ場周辺に播種します。

ソルゴーは、アザミウマ類、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類に対する土着天敵の温存場所となります。ナスの圃場を囲むように播種することで、防風や農薬の飛散防止効果もあります。ソルゴーは5月中旬以降に播種します。

黄色蛍光灯の設置

ハスモンヨトウ、オオタバコガなどの夜行性蛾類の防除には、黄色蛍光灯の夜間点灯が有効です。

その他ナスの防除のポイント

ナスの防除は多くの農薬を使う方法が主流でしたが、近年では化学農薬に頼らない方法も確率されてきています。栽培する地域によって、発生する病気や害虫も異なりますので自治体から発表される予察情報などで、発生状況などを都度確認して対応しましょう。

病害虫が多い場合には、健全苗を育てる、耐病性のある台木(トナシム、トルバム・ビガーなど)を使う、雑草対策などの基本的なことも、一つ一つ確認してみましょう。

農業アプリを活用しましょう

今まで農業日誌や栽培記録、ノートやパソコンで管理していたという人には、農業に役立つアプリを活用しませんか。農家webの「かんたん栽培日誌」アプリはスマホから作物と地域を入力するだけで、防除暦、栽培カレンダーが自動表示。実際の栽培記録はタップ一つで登録可能。自社の「農薬検索データベース」「かんたん農薬希釈計算アプリ」と連動しているので、散布したい農薬をいれればラベルをみなくとも希釈計算も可能で、散布回数もカウントしてくれます。

また地方自治体から発表される予察情報も反映しているので、農家の防除に役立つアプリです。ダウンロードも不要で、ID登録だけですべての機能が無料で使えるアプリです。ぜひ一度使ってみてください。