除草剤を撒いたものの、雨が降って濡れると効果がなくなるのか、不安になる方も多いかと思います。

ここでは、除草剤の種類(「土壌処理剤」「茎葉処理剤」)毎に、雨の影響があるのか、効果を発揮させるにはいつ散布すればいいのか、また、雨のパターン毎のおすすめ除草剤まで、農家webが、丁寧に説明いたします。

除草剤のタイプによって、雨の影響は異なる

除草剤には大きく分け2つのタイプがあります。それぞれ、除草剤と雨の関係は異なってきます。なぜ異なるのか、それぞれの特徴と雨が降るとどうなるのか、下記で丁寧に解説します。

除草剤のタイプ「土壌処理剤」か「茎葉処理剤」か

まず、除草剤の大きなタイプ分けとして、土表面に散布して雑草の発芽を抑制したり、発芽直後に枯死させる「土壌処理剤」と、すでに伸びている雑草の葉や茎に直接かけて枯らしてしまう「茎葉処理剤」の2パターンがあります。また、この両方の効果を持つタイプもあって、「茎葉兼土壌処理剤」と呼ばれるものもあります。

「土壌処理剤」は、土壌に成分が残り、雑草の発芽、生育を妨げる発芽抑制効果があるなど、茎葉処理のものより多くの植物を除去することができます。

しかしながら、草丈20〜30cm以上草が生長している場合は、効き目が弱く、効果を出すためには、草刈りした後での散布が必要になってきます。このため、「土壌処理剤」は、粒状や、細粒の顆粒、粒剤のタイプが多いです。

「茎葉処理剤」は、散布された薬剤に接触した部分の植物組織だけを枯らします。このタイプの薬剤は種類を限定して効果を発揮することができる選択的除草剤が多くあります。「葉茎処理剤」は、原液を希釈して薄めて使うタイプやそのまま液体として使うタイプのような、液剤のタイプがほとんどです。

実際に除草剤を手にとっても、明確に「土壌処理剤」なのか「茎葉処理剤」なのかわからないケースがありますが、そんな時は、「土壌散布」と書かれているものは、「土壌処理剤」、「茎葉散布」と書かれているものは「茎葉処理剤」と判定してもらって間違いありません。

「土壌処理剤」と雨の関係

代表的な土壌処理剤

「土壌処理剤」と雨

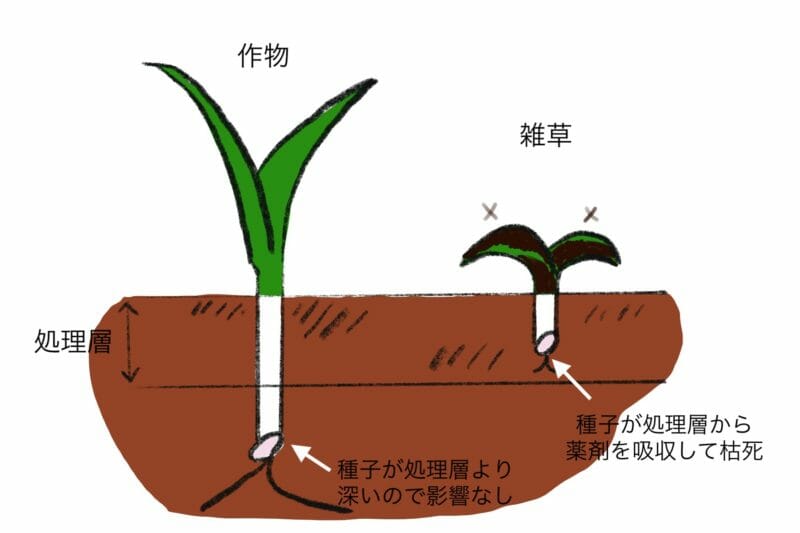

土壌処理剤を散布すると、土壌の表層に「処理層」ができます。雑草の種子の多くは土壌の表層から出芽します。土壌表層から出芽した雑草の芽や根が、処理層から薬剤を吸収して枯死するという仕組みです。

農耕地でない場所での使用は雨を気にする必要なく撒けます。しかし、田畑などの農耕地の場合は、雨が降るかどうか、気にする必要があります。

なぜなら、処理層ができる前に強い降雨があると、畑地などでは、薬剤が下方向にしみこみ、作物が根から、浸透した除草剤を吸って薬害が生じ、枯れる可能性があるためです。なので、特に農耕地では、散布する日の天気で大雨が予報されている場合は、散布を控えた方がいいのです。

また、土壌処理剤は、乾燥した土壌だと効果にムラが出てしまいます。完全に乾く状態ではなく、ある程度、小雨、降雨後の土壌が湿った時に地面に撒くのが一番いいタイミングです。

「葉茎処理剤」と雨の関係

代表的な葉茎処理剤

| 商品名 | ラウンドアップマックスロード | サンフーロン | エイトアップ | ネコソギロングシャワーV8 | グリホエースプロ | はやわざ | アースカマイラズ | カダン 除草剤 ザッソージエース | タッチダウンiQ | サンダーボルト007 | アイリスオーヤマ 除草剤 速効除草剤 | 早く効いて根まで枯らす除草剤 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 概要 | ||||||||||||

| 販売元 | 日産化学(株) | 大成農材(株) | (有)チャレンジサービス | レインボー薬品(株) | (株)ハート | (株)ハート | アース製薬(株) | フマキラー(株) | シンジェンタジャパン(株) | 日本農薬(株) | アイリスオーヤマ | トムソンコーポレーション(株) |

| 有効成分 | グリホサートカリウム塩 | グリホサートイソプロピルアミン塩 | グリホサートイソプロピルアミン塩 | グリホサート イソプロピルアミン塩 | グリホサート イソプロピルアミン塩 | グリホサート イソプロピルアミン塩 + MCPA | グリホサート イソプロピルアミン塩 | グリホサートカリウム塩 | グリホサートカリウム塩 | グリホサート ピラフルフェンエチル | グリホサートカリウム塩 + MCPA | グリホサート イソプロピルアミン塩 + MCP A |

| 農耕地使用 | ○ | ○ | ○ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ほぼ✖️ | ○ | ○ | ✖️ | ✖️ |

「葉茎処理剤」と雨

「茎葉処理剤」は、散布された薬剤に接触した部分の植物組織だけを枯らします。このため、散布後すぐに雨が降ると、雑草に付着した薬液が流れるため、効果がなくなることがあります。

散布後すぐに雨が降りそうな天気予報のときは、散布を避けましょう。

散布してどれくらい経てば、雨が降っても大丈夫?

目安としては、グリホサート系、グルホシネート系、その他の除草剤も、「散布後、6時間過ぎた後」 であれば雨の影響を受けなくなり、効果は持続します。

また、朝露が多い、雨上がりなど、葉についた薬液がこぼれ落ちるような場合も効果が薄れることがあります。早朝や雨上がりも避けた方がいいでしょう。

しかしながら、最近のグリホサート系除草剤は、ラウンドマックスロードのように雨に強くなった商品も多く出ています。

グリホサートカリウム塩は、従前のグリホサートイソプロピルアミン塩よりも雨に強く、また、界面活性剤の改良や活性成分の吸収力、移行、即効力が大幅に改善して、「散布後、1時間経てば雨が降っても大丈夫」と進化している除草剤もあります。

グリホサートカリウム塩で、散布後1時間経てば雨が降っても大丈夫な除草剤の商品名は

- ラウンドアップマックスロード (AL,ALii,ALiii)

- タッチダウンiQ

- カダン 除草王 ザッソージエース

があります。

また、グルホシネート系除草剤のザクサも、「散布後、1時間経てば雨が降っても効果に大きな影響はない」としています。

まとめ

除草剤と雨の関係を説明しました。葉茎処理剤は、散布予定から6時間は雨が降らない時に、土壌処理剤は、畑に使う時は、雨が降りそうな日は避ける、と覚えておくと役立つかと思います。除草をしっかりすると虫、病害虫の発生を防除できます。除草剤の効果を最大限に発揮できるように!

いつ撒けば、散布すればいいのかなど、蒔く適期や使い方については是非下記を参考にしてください。

(補足)除草剤あれこれ

農耕地で使用できるものとできないものがあります

ラウンドアップやサンフーロンは、畑作や果樹園などの田畑、農耕地で使用することができますが、グリホエースなど、グリホサート系除草剤でも農耕地で使用できないものもあるので、使用の際は必ず確認するようにしましょう。

具体的には、農薬取締法に基づき国に農薬登録をされている除草剤(農薬として登録された除草剤のパッケージには[農林水産省登録第○○号]と表記されています)しか、畑や田んぼ、菜園、植物を植えた庭などの所謂「農耕地」に散布することはできません。

下記に詳しく書いているので、興味ある方は読んでみてください。

除草剤の主な使い方

液剤の除草剤は原液が多く、基本的には、希釈して薄めて使用します。使用薬量と希釈水量は、ラベルの裏に細かい使用薬量と希釈水量が書かれていますので、ぜひご参考にしてください。

例えば、サンフーロンやラウンドアップは、基本的な下草、雑草には、原液10mlに1Lの希釈水量、つまり、「100倍」の希釈率を目安にし、1Lを100㎡に散布します。

ただし、多年生雑草(翌年も生える雑草)に場合は、希釈率を100倍から50倍とうすめる濃度を上げた方が効果がでますし、スギナなど、特に強雑草と呼ばれる雑草には、希釈率を25倍まで高めることをおすすめしています。どの雑草に対して使用するかで、うすめる濃度を変えていきましょう。

また、竹や木などは、ドリルで穴を開けて、原液を注入するのが効果的です。この場合、目安としては、竹一本に対して原液10mlです。また、雑草によって、早春、盛夏、晩秋の時期に散布すればいいのか、根元がいいのか葉がいいのかは変わってきます。

尿素を混ぜると(尿素混用)除草剤の効果が高まります

尿素は代表的なチッソ肥料ですが、農薬に少量を混ぜ込ませると、農薬の効果を高めると言われています。理由は、尿素が植物の葉の表面のワックス層やクチクラ層の細胞をゆるめ、農薬を浸達しやすくするためと言われています。混ぜ込ませる量は、希釈した除草剤20Lに一掴み程度の少量が目安です。

尿素を入れることで、除草剤に速効性が出て枯れ始めが迅速になり、また希釈濃度を薄くしてもしっかり効果が出るので、効果にムラが出にくくなります。結果、使用する除草剤の原液量が減るため減農薬となり、コストも少なくなります。大量の除草剤を撒く必要がある農家の方には、おすすめの方法と言えます。

除草剤の種類あれこれ

発芽抑制する「土壌処理剤」か、茎葉処理する「茎葉処理剤」か

除草剤の大きなタイプ分けとして、土表面に散布して雑草の発芽、生育を抑制したり、発芽直後に枯死させる「土壌処理剤」と、すでに伸びている雑草の葉や茎に直接かけて枯らしてしまう「茎葉処理剤」の2パターンがあります。

また、この両方の効果を持つタイプもあって、「茎葉兼土壌処理剤」と呼ばれるものもあります。

「土壌処理剤」は、土壌に成分が残り、雑草の発芽成長を妨げる発芽抑制効果があるなど、茎葉処理のものより多くの植物を除去することができます。

しかしながら、草丈20〜30cm以上草が生長している場合は、効き目が弱く、効果を出すためには、草刈りした後での散布が必要になってきます。「茎葉処理剤」は、散布された薬液に接触、吸着した部分の植物組織だけを枯らします。このタイプの薬剤は種類を限定して効果を発揮することができる選択的除草剤が多くあります。

非選択性か選択性か

次に、除草剤は接触した全ての植物を枯らす「非選択性除草剤」か、対象とする植物種を枯らす「選択性除草剤」かに分けられます。除草剤の研究により、枯らす対象となる植物を絞り込む「選択性除草剤」が多く開発されています。枯らす仕組みは主に、光合成を阻害して枯らすもの、植物ホルモンを撹乱させて生長を阻害するもの、植物固有のアミノ酸の生合成を阻害して枯らすものがあります。

また、除草のための農機具、農具、草刈機(刈払機)、資材については、こちらをご参考ください。

除草剤を使用するとき、草刈りするとき、どんな服装をする必要があるのか、まとめたのは下記になります。

雑草の様々な防除、駆除方法は下の記事がおすすめです。

また、特に防草シート(除草シート)での防除に興味ある方は下の記事をご参考ください。

除草剤を散布するための噴霧器(ブームスプレーヤ、動噴)は下記を参考にしてください。

除草剤の安全性について

除草剤については、様々なイメージ、情報が飛び交っています。下記では、そもそも除草剤は安全なのか、また除草剤を使用するときに気を付けたいポイント、また個別の除草剤の安全性について徹底解説しています。

![ハート グリホエースPRO 除草剤[第23938号] 5L 【お一人様3点限り】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yamakishi/cabinet/item24/4993023881304.jpg?_ex=128x128)